// *** Transición energética desde abajo: del colonialismo climático a la soberanía energética Publicado por Undisciplined Environments on octubre 25, 2022. *** //.

+++ Por J. Sebastian Reyes Bejarano, Gustavo García López y Diego Andreucci, en conversación con Tatiana Roa Avendaño, Teresa Borasino, Marina Weinberg y Daniel Chavez

En un evento en junio pasado, activistas y académicos analizaron críticamente los discursos dominantes de transición energética como nuevo horizonte de negocios, como utopía verde y como mito. Contrastaron esto con visiones alternativas y estrategias para la soberanía energética que surgen de las luchas de base en el sur global.

El pasado mes de junio tuvo lugar en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) de La Haya una mesa redonda sobre "Transiciones energéticas desde abajo: del colonialismo climático a la soberanía energética". En él, cinco académicos, activistas y artistas reflexionaron sobre las consecuencias de los modelos hegemónicos de transición energética en las poblaciones históricamente oprimidas, así como las estrategias y oportunidades para superar el capitalismo colonial en el contexto de la crisis climática.

El panel estuvo formado por Tatiana Roa Avendaño, activista ambiental, educadora e investigadora del CENSAT Agua Viva Colombia, y candidata a doctorado en CEDLA-Universidad de Amsterdam; Teresa Borasino, artista visual cofundadora de Fossil Free Culture NL, un colectivo que trabaja en la intersección del arte y el activismo climático; Marina Weinberg, Investigadora Senior en Worlds of Lithium ERC Starting Grant y Profesora Asistente en el Instituto de Arqueología y Museo – San Pedro de Atacama (Chile), trabajando en las dinámicas materiales, sociales y simbólicas producidas por los extractivismos de litio y cobre en el desierto de Atacama; y Daniel Chávez, becario y Oficial Senior de Proyectos en el Transnational Institute en Amsterdam, se centró en las alternativas energéticas en el Sur Global.

El moderador del evento, Gustavo García López, introdujo la mesa redonda con una reflexión sobre cómo, en la actual crisis climática, el discurso en torno a la "transición" ha sido progresivamente cooptado para convertirse en una palabra de moda capitalista verde. Bajo el disfraz de la transición hacia una economía más sostenible, se están llevando a cabo proyectos extractivistas, coloniales, racistas y socioambientalmente destructivos para permitir nuevas soluciones capitalistas en medio de la crisis climática. Estos proyectos están afectando en gran medida a las comunidades indígenas y otras comunidades rurales marginadas, al tiempo que benefician principalmente el consumo de las élites y la "descarbonización" en el Norte global y otros "núcleos" industriales. La creciente evidencia muestra que las empresas a gran escala en plantaciones de monocultivos de biocombustibles, conservación forestal, extracción de minerales para construir baterías y otras tecnologías se promueven como sustitutos de los combustibles fósiles, simplemente agregan capacidad a un régimen energético en constante expansión controlado por los mismos grandes oligopolios corporativos. Esto ha llevado a los observadores críticos a considerar que tales planes se preocupan principalmente por preservar el privilegio de clase blanco y capitalista frente a la interrupción inducida por el clima, en lugar de "salvar el planeta".

Al mismo tiempo, en la primera línea de las nuevas fronteras extractivas, indígenas, campesinos, negros y morenos, así como organizaciones radicales de base y movimientos transformadores de justicia social y climática, ocupan y resignifican el espacio discursivo-político de las "transiciones". En el corazón de las luchas de estas poblaciones están las propuestas para una transición verdaderamente anticapitalista y anticolonial. Surgen preguntas sobre quién lidera, quién se beneficia y quién sufre las tendencias actuales de transición energética, y qué tipo de transformación radical, justa, liberadora, descolonizadora e interseccional puede surgir de las luchas de base en medio de la crisis ecológica.

Participantes de la mesa redonda, de izquierda a derecha: Gustavo García López, Daniel Chávez, Marina Weinberg, Teresa Borasino y Tatiana Roa Avendaño

To address these issues, panellists were asked to discuss the critiques to dominant energy transition discourses and plans, as well as the alternative visions and strategies for energy sovereignty emerging from grassroots struggles.

The energy transition as global spectacle: Transition as business horizon, green utopia and myth

During the first round of interventions, a central idea was suggested by the panellists: the “energy transition” is presented as a spectacle by dominant discourses on climate policies. Reports from international organizations and institutions, and recommendations for policymakers and governments, echo throughout the world claiming the necessity of moving from fossil fuels to “renewable” energy sources to face climate change. The transition has been presented as a priority for countries in the European Community, the United States and China, and it is discursively imposed as a global concern. Concepts such as innovation, green markets, new technologies and renewable energies are part of the technocratic set of solutions to the crisis that companies are called to lead and apply.

By approaching the energy transition as a global spectacle sustained through discourses and imaginaries of what the transition should be, three analytical categories were proposed: Energy transition as a new business horizon, as a green utopia and as a myth. The category “energy transition as a business horizon”, proposed by Tatiana Roa Avendaño, indicates that the dominant discourses and plans for the transition do not question the model of accumulation and the energy matrix on which today’s Western society is based. Therefore, energy transition opens a new frontier of extraction and accumulation through which capital can be expanded by the development of new businesses. This implies that international corporations must secure the materials needed for the transition by investing in large-scale projects in sectors such as mining, agrofuels, non-conventional renewable energies or the so-called green economy.

These types of large-scale projects have been contested, primarily in the Global South, as they cause land and water grabbing, and do not solve local communities’ problems of energy access. Cases such as the wind farms in Oaxaca – Mexico, or the renewable energy projects in La Guajira – Colombia, exemplify the impacts and conflicts caused by these projects. The expansion over the new business horizons is legitimized by making invisible these impacts on local communities, ecosystems, and territories, as suggested by Teresa Borasino.

Legitimation through invisibilisation is also observable in the category “energy transition as green utopia”, proposed by Marina Weinberg. This category focuses on the imaginaries and hegemonic discourses around the past, the present and the future in the dominant plans for transition. Weinberg criticized the univocal and linear understanding of history in such plans, in which the spectacle around decarbonization promises the dream of the “earthly Eden of climate neutrality”. The notion of a plan itself, which infers the existence of a known future, does not recognize that there will be no future for millions of people suffering the direct consequences of both climate change and ecosystem degradation from the new waves of (green) extractivism.

A private property for lithium extraction in the Atacama desert. Source: Photo by Marina Weinberg.

In these dominant transition plans, the “green utopia” will be achieved in those countries where industrial power and technology are concentrated. Consequently, the whole world becomes the larder from which resources are drawn to make the technological chimaera possible. While technological fixes and uninterrupted economic growth in the global north are seen as essential to achieving the green utopia, the regions from which the resources for transition are extracted suffer increasing inequality, dispossession, and the destruction of life-supporting ecosystems. These regions of extraction are seen as “laboratories” in the early stage of the transition, as in the case of desert ecologies of northern Chile, where the physical characteristics of space, such as abundant solar radiation, make it a target for evaluating the development of new energy enterprises, including lithium mining.

Finalmente, la categoría "transición energética como mito", propuesta por Daniel Chávez, permite comprender cómo los discursos espectaculares de los organismos internacionales -afirmando con optimismo que la transición energética se está logrando o que ya ha comenzado y simplemente necesita ir más rápido- se convierten en una herramienta que desmoviliza las críticas y acciones de académicos y activistas ambientales. que impulsan una transición energética significativa y socialmente justa. Un informe reciente publicado por el TNI con Sindicatos para la Democracia Energética sostiene que no existe una transición energética real, sino más bien una expansión energética: las energías renovables se están agregando a la creciente capacidad de combustibles fósiles, no sustituyéndola. El mito niega que la mayor parte del consumo mundial de energía todavía provenga de combustibles fósiles. Además, las empresas transnacionales responsables de las emisiones ahora están cooptando conceptos como la transición energética justa para continuar beneficiándose de las crisis que se avecinan, sin asumir una responsabilidad seria por cambiar sus fuentes de energía.

En conclusión, las tres categorías presentadas pintan un cuadro oscuro de las tendencias dominantes en la transición energética. Como sugirió Tatiana Roa Avendaño, los discursos de transición no cuestionan el carácter capitalista, antidemocrático y patriarcal del modelo energético actual. Para los panelistas, no habrá transición democrática y justa sin cuestionar las formas en que nuestra economía se basa en los combustibles fósiles y la forma en que la naturaleza bajo el capitalismo es tratada como una entidad separada y un mero objeto de explotación.

Energía y extractivismo, complejidades y caminos hacia una transición justa

En la segunda parte de la discusión, los oradores reflexionaron sobre estrategias para avanzar en transiciones alternativas desde abajo. Expresaron diferentes perspectivas y posicionalidades basadas en la investigación, la vida y las experiencias activistas, lo que permitió que surgieran ideas complementarias de los debates.

Arte de Angie Vanessita para Oil Watch.

Tatiana Roa Avendaño presentó la propuesta "dejar el petróleo en el suelo" adelantada por OilWatch. Esta idea proviene de ontologías indígenas que cuestionan la racionalidad instrumental en la relación con la naturaleza y atribuyen otros valores a componentes ecosistémicos. Un ejemplo es el caso de la comunidad U'wa en Colombia, que se movilizó contra la explotación petrolera por parte de la multinacional Occidental Petroleum Company, argumentando que el petróleo es la sangre de la Madre Tierra y, por lo tanto, debe permanecer en su espacio sagrado. Tales ontologías han llevado a muchas comunidades a movilizarse contra proyectos extractivos en América Latina, África y otras regiones, en diálogo con otras perspectivas campesinas y urbanas en torno a las luchas locales por la justicia ambiental y el acceso a los recursos naturales.

Del mismo modo, propuestas como la soberanía energética, que se relaciona con la idea de soberanía alimentaria, emergen como una alternativa para fortalecer estrategias de producción local de energía relacionadas con procesos autónomos: una transición justa de y para los pueblos. Es el caso de las perspectivas que buscan superar la dicotomía Naturaleza/Sociedad, y las que buscan garantizar que la producción se dirija al sostenimiento de la vida, más que a satisfacer las crecientes demandas energéticas de los sectores extractivo e industrial. Desde estas perspectivas, surgen ontologías alternativas relacionadas con la agricultura tradicional, que sugieren que la energía puede ser cosechada del sol, el agua e incluso de los seres humanos a través de relaciones comunitarias. En términos más generales, las organizaciones y movimientos de base han propuesto nuevos paradigmas sociales en torno a la transición energética orientados hacia lo que algunos han llamado las cinco D: despoderar, desprivatizar, descentralizar, desconcentrar y desmercantilizar. Roa Avendaño señaló la importancia de procesos organizativos intersectoriales que reúnan a trabajadores, indígenas, educadores, jóvenes, mujeres y ambientalistas para avanzar en esta transición energética alternativa, como la Mesa Social Minero-Energética y Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Estas ideas fueron debatidas por Daniel Chávez, quien reconoció la relevancia de los procesos locales y las iniciativas de base que buscan fortalecer la gestión colectiva de la energía, como las cooperativas. Sin embargo, argumentó que la escala y la urgencia de las medidas que deben tomarse para evitar la catástrofe climática provocada por los combustibles fósiles deben implicar transformaciones masivas en el sistema energético global, y para ello, el Estado debe desempeñar un papel de liderazgo a través de la promoción de la propiedad pública de la energía. Se deben hacer esfuerzos para implementar lo que él llamó "el camino público: el cambio radical hacia la propiedad pública y social" en el contexto del fracaso de los enfoques neoliberales y orientados al mercado en el sector energético.

Informe del TNI que analiza la tendencia creciente hacia la (re)municipalización de los servicios públicos en todo el mundo, incluida la energía. Fuente:TNI

Marina Weinberg propuso un cambio en la discusión: mientras crece la movilización social contra el extractivismo, muchas comunidades donde se están implementando proyectos extractivos han desarrollado no solo una dependencia material de estas actividades, sino también una identidad que les permite reconocerse colectivamente en medio de la exclusión. Este es el caso del norte de Chile, que ha sido llamado un "país genéticamente minero", con una larga historia de extracción de sus enormes depósitos minerales. Esta trampa conduce a la imposibilidad de pensar en alternativas menos dañinas. Weinberg sugirió que el extractivismo ha funcionado de manera tan profunda que hay un nivel celular en el que se instala, convirtiéndose en una forma de vida y de pertenencia nacional. En consecuencia, cualquier estrategia hacia una transición energética que apunte a superar el extractivismo debe abordar esta complejidad, entendiendo sus paradojas y alejándose de entendimientos lineales o unívocos del problema, que va mucho más allá de un cambio en la matriz energética y enfrenta la falta de estrategias de medios de vida alternativos.

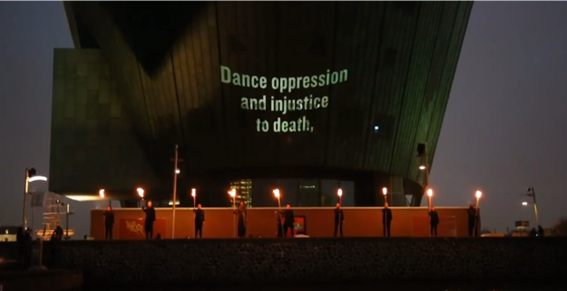

Con esto en mente, los participantes destacaron la relevancia del arte y la cultura en el trabajo sobre este nivel celular del régimen energético global, que actúa no solo sobre las comunidades que viven en regiones extractivas, sino también en el consumismo de la vida cotidiana en las áreas urbanas. Las luchas contra las estrategias ideológicas que legitiman el régimen energético global deben utilizar un pluriverso de formas de resistencia, incluyendo ceremonias, rituales, ciencia y arte para transformar las subjetividades, como sugirió Teresa Borasino. Como ejemplo, Borasino mostró un video de la performance "Keep Dancing" de Fossil Free NL, que conmemoraba en el Museo de Ciencias NEMO de Amsterdam en noviembre de 2020 a los Nueve Ogoni asesinados en Nigeria por su resistencia contra Shell, mientras que al mismo tiempo denunciaba el "lavado de arte" de Shell a través del patrocinio de museos e instituciones culturales. Destacó que las visiones alternativas ya están aquí, lo han hecho, vivieron durante miles de años en lo que Occidente llama el Sur global. Lo que necesitamos es hacer esas visiones "afectivas", y sensibles, y descolonizar nuestras formas de comunicarnos, no solo para mostrar sino para encarnar: la visión habla a los ojos, pero también podríamos promulgar prácticas que atiendan a sonidos, olores y sabores.

Fotograma del video de "Keep dancing" de FFC. La cita es del activista ogoni asesinado Ken Saro-Wiwa. Fuente: Youtube

El papel crucial de los movimientos feministas en la construcción de nuevas subjetividades y estrategias colectivas fue destacado por todas las participantes. El movimiento feminista ha insistido en que lo personal es político, y que la energía es vida, fluye a través de cuerpos y subjetividades, y ayuda a estructurar a las personas y las naciones. Por lo tanto, para que la transición energética tenga éxito, debe poner la vida en el centro, reconociendo los límites del planeta y nuestras relaciones de ecodependencia e interdependencia.

Bailando la tragedia lejos

Antes de cerrar, Gustavo García-López presentó "This is not America", un video musical producido por el artista puertorriqueño René Pérez, conocido como "Residente" (anteriormente en Calle 13). El video muestra parte de la historia y las tensiones creadas por el extractivismo colonial en América Latina, y cómo, en medio de las luchas de liberación, los llamados dóciles colonizados han podido crear espacios para "bailar la tragedia". "Pero no somos dóciles, ni estamos colonizados: ¡viva Puerto Rico libre! viva América Latina libre!"

Un silencio atento se apoderó del auditorio mientras el video musical mostraba imágenes impactantes de calles convertidas en campos de batalla. De repente, la sala se llenó de imágenes de gases lacrimógenos y represión policial, y de humo de la ardiente selva amazónica, pero también de la resistencia de los indígenas, campesinos, estudiantes y barrios de América Latina, que insisten en bailar la tragedia. Fue el mejor final posible para una discusión que abordó los escenarios más oscuros del capitalismo colonial y patriarcal, pero también la lucha por una transición justa hacia un mundo más equitativo centrado en la vida.

Después de la apreciación del video, se abrió una ronda de preguntas e intervenciones a la audiencia. Esto fue seguido por una invitación al Butterfly, el encantador bar de la ISS, propiedad de Sandy, una mujer amigable y carismática que organizó bebidas y bocadillos para compartir un momento informal para continuar la discusión y conocerse en un espacio agradable. Después de discusiones tan emocionantes, que destacaron la importancia de la rebelión en las esferas académica, política y artística, el día no podía terminar sin un ritual latinoamericano. Al caer la noche, el bar fue tomado por los ritmos de cumbia, salsa, reggaetón y vallenato, lo que llevó a los participantes de la mesa redonda y otros visitantes a fusionarse en un alegre ritual de baile y canto para otros mundos posibles.

Sebastián Reyes-Bejarano es investigador de doctorado en el Centro de Investigación y Documentación Latinoamericana (CEDLA) de la Universidad de Ámsterdam y miembro del proyecto River Commons, en la Universidad de Wageningen. Su investigación se centra en los conflictos en torno a las transformaciones del paisaje fluvial en el contexto de la actual crisis ambiental global, y las iniciativas alternativas de cogobernanza que surgen en medio de procesos comunes desarrollados por movimientos agrarios movilizados por la justicia ambiental y del agua en los Andes centrales de Colombia.

Gustavo García López es investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y miembro del colectivo editorial de Ambientes Indisciplinados.

Diego Andreucci es investigador postdoctoral en la Universidad de Barcelona y miembro del colectivo editorial de Entornos indisciplinados. @diegoandreucci

Imagen de portada: Arte "Selva vs Petróleo" por Angie Vanessita para Oil Watch.

Transición energética desde abajo: del colonialismo climático a la soberanía energética

The latest post from our blog (La última entrada de nuestro blog.)

| 18:28 (hace 2 horas) |   | ||

| ||||

|